國家統計局數據顯示,2019年我國餐飲行業市場規模已經超過4萬億元,達到4.67萬億元,占GDP總量達到4%以上。其中,團餐占據了30%市場份額,并且年均復合增長在20%以上。預計到2021年,行業整體收入規模將增長至1.8萬億。目前高級品牌團餐企業所擁有的食堂不到2000家,95%的市場份額還分散在個體經營者和中小企業手中。同時,包括團餐產業所形成的供應鏈體系、品牌體系、信息化和數據能力等所帶來的新增市場潛力不容小覷。

團餐行業信息化升級現狀及轉型問題

信息化升級需求迫切:團餐業態在餐飲行業中平均毛利率、平均凈利率均最低;與此同時,原料成本占比與人力成本占比則均最高。更必須要做好對于人和物的成本管控。而與此同時,近年來中國團餐行業發展極快,門店增長率超過33%。這也對團餐企業的數字化管理提出了更急迫的要求。

團餐行業的信息化技術一直比較滯后,一是局限于行業本身的特性,其次受制于從業者對信息化的理解。團餐的ERP構建非常復雜,每個門店的菜單不一樣,需求不一樣,而且從業人員流動大,培訓管控力度大,這樣一來,技術的難度也很大,很少有能從專業角度打通各個環節,目前團餐領域沒有出現這樣的案例。

很多團餐企業自主創新開發意識過低,小微的團餐企業對這些信息化的概念就更加模糊。因此團餐信息化服務商需深刻理解產業鏈及各方需求,構建一站式的團餐信息化解決方案,打通產業鏈前中后端全鏈路數據,推動產業整體創新升級。

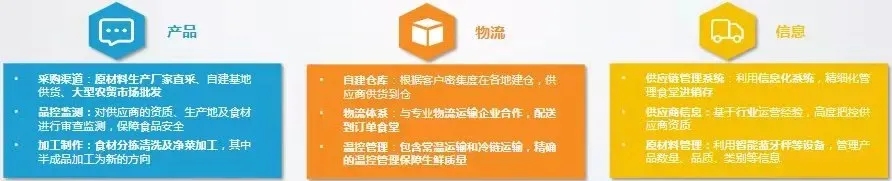

自建一套完善的供應鏈服務體系難度較大。目前供應模式主要有三種:普遍采用是多家供應商直接提供服務、還有使用第三方專業供應公司統一采購配送,也有團餐企業選擇了自建供應鏈倉儲物流。大多戰略思路是先滿足自身需求,再面向其他同行企業提供服務。然而自建一套完善的供應鏈服務體系就意味著必須在倉庫、物流、管理系統,設備、以及運營團隊等投入巨額資金和人力成本,往往因為單一企業其本身業務的體量不夠、品項需求多樣、產品標準化程度低、市場價格波動大,出現成本控制難、管理漏洞大,運營損耗、內部腐敗,反而增加企業的成本。自建全套供應體系,投入大、回報低、舉步維艱,加上同行競爭和競技很難達到拓展外部業務。

團餐數字化的核心

溯源&安全

追溯的本質功能就是用數字化手段解決食品安全問題。對食品的生產、存儲、流通到制作、銷售等各個環節進行信息集采,質量監督。從農田到餐桌,某個時間段某個節點發生了什么?各個環節的參與方各自對各自產品負責,清晰劃定界限,是追溯的基礎。完善的食品安全追溯,涉及生產、流通、檢測、銷售等多個環節,大體上可以分為正向追溯和反向追溯。

正向追溯即沿著供應鏈方向,從前往后追溯成品流向的完整過程。反向追溯則沿著供應鏈的反方向,從后向前追溯至原物料的過程。由于整個供應鏈數量龐大且復雜,進行食品追溯時,將會涉及到多個參與對象以及多個合作方,故追溯在性質上,又分為內部追溯及外部追溯。

在參與對象內部系統中實現的追溯,即在食品企業內部對生產批次、供應商、制作流程等信息進行追溯,以此實現各個操作流程間信息的傳遞過程,稱為內部追溯。外部追溯則是多個合作方間或者是不同的企業組織之間,實現信息的交換與追蹤,明確各方的職責。由此無數的內部追溯與外部追溯相連統稱為全供應鏈追溯。供應鏈為追溯的生存提供了場景,而追溯為餐飲供應鏈提供了透明化和風險控制的技術手段。

標準化&數據化

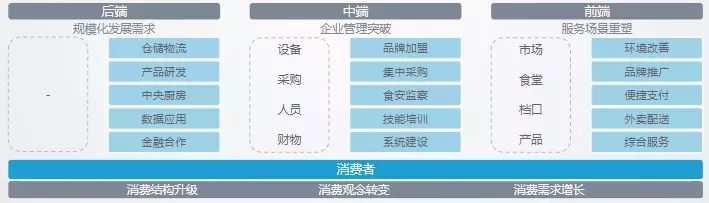

在前端,隨著品牌檔口的規模發展,食堂運營逐漸標準化,ERP滲透率逐步提高,疊加新型支付技術的普及,積累的經營數據和消費數據將為食堂的經營發展提供決策依據,實現管理效率和就餐體驗的雙提升;

在中后端,食材運輸開始向在線化、數據化和智能化發展。供應鏈的精細化管理成為全行業的共識,打通食材生產、加工、存儲、運輸等各環節的數據鏈通,實現從”農田到餐桌“的可視化。

降低對人工的過度依賴,輸出標準化產品是團餐產業鏈終端的未來形態團餐屬于勞動密集型行業,各項生產經營活動對人的依賴程度很大,尤其是在食堂運營終端,擇、洗、切、炒都需要“眾人把守”

對于菜品分析模型,其供應鏈管理的核心在于排菜,不是說你賣什么菜,而是你每天供應什么菜,這與需求數字化相關,也跟能量攝入,多樣性合理性相關。

標準化的產品帶給人們的心理安全感要遠大于非標準化產品,嚴重依賴人工的團餐企業,在菜品制作時難以形成標準,菜品口味和質量安全方面也存在風險。

疫情畢竟是一個短期的突發事件,但即使考慮長期降本增效需求,團餐企業也要減少對人工的依賴。一方面可將食堂后廚操作工序前置,大量簡單操作工藝如清洗、切割、調配、燉煮等環節可依靠機械化的烹飪設備在供應鏈上游完成,通過上游工業化、機械化的食材加工,直接采購標準化的熟食料包、凈菜半成品等,降低食堂后廚人員配比和人員成本、減少廚余垃圾節約垃圾處理成本,同時提高食堂備餐效率;

另一方面,在菜品制作以及食堂前端售賣窗口均可引進智能設備,如智能炒菜機、萬能蒸烤箱、智能做飯/打飯機器人等,實現終端的標準化、智能化。

流量沉淀與消費者行為預估

流量沉淀與消費行為精準預估是商家面臨的主要難題。在早前,商家的產品供應只能憑感覺,一旦某熱銷產品沽清,客群就會開始流失。數字化則是通過后臺系統解決食安溯源和菜品分析功能,包括對產品研發和成本管控等的數據化管理。

團餐外賣的流量沉淀:在供應端和支付端進行嘗試之后,可以通過外賣進一步加強與需求端的連接,目前,全國已有100座城市的超500家高校食堂上線外賣平臺。平臺方助力將主客交易連接線上化,通過數字化指導,商家可以看到一定的大數定律,明晰學生們具體喜歡什么樣的菜品,包括口味等,這對于廚房的新品研發和成本管控可以起到一定的科學指導意義。

此種方式還可以定期給到學校關于學生用戶用餐的專題分析,結合學生的點餐習慣給予團餐公司菜品設置方面的建議,也可以助力線下新菜品的線上宣傳,幫團餐公司一起打造高校食堂榜單/最美高校食堂榜單等”。更實際的功能在于平臺方帶來的“預訂單”。目前預訂單已經占到部分高校食堂份額的40%左右。除了提升單量,預訂單對于食堂采購、補貨、供應等方面都是一大利事。

不同細分場景的精細化運營

以團餐為例,除了校園食堂,還有如工廠、企業食堂、社區食堂等。這些團餐場景都有一個共同的特性,其服務對象基本是專屬人群,他們的工作比較忙,用餐時間短或不便,所以基本都有送上門/樓的服務需求。以往外賣市場更多是粗放型的運營模式,而團餐,則更看重對于專屬人群的精細化運營。消費群體日益注重品質化、體驗化,也對團餐企業提出了更高的要求。

通過數字化去指導餐企從供應鏈、成本以及菜樣式等角度升級餐廳,以更加精準的對接用戶需求。借助互聯網、大數據等新興技術在團餐行業的應用,一方面將幫助團餐企業通過精準匹配就餐用戶需求,挖掘菜品以及增加新的售賣形式,從而提升企業收入;一方面通過即時配送網絡和預訂單功能,實現與以往不同的就餐形式;另一方面則有利于企業搭建供應鏈管理平臺,推動企業信息化變革程度不斷加深、優化企業經營結構。

方太集團團餐數字化轉型

方太集團創建于1996年,二十三年來忠于初心,始終專注于高端廚電領域,目前在全國已有員工近16000余人,目前設有物管服務部餐飲服務中心,負責園區食堂運營工作,其中包括第一工業園:一期食堂、二期食堂、北區食堂;柏廚工業園:二園區食堂。就餐人數共5500人左右。

為了提升食堂菜品品質,方太集團建立了中央廚房,為園區4家食堂提供切配、配送服務。

然而,在初期企業中央廚房管理這塊未使用任何系統,全部都是手工進行管控的。隨著用餐人數的激增,手工的管控對于中央廚房整體的協同效率,高層對于經營情況的了解效率都較為低下。

近年,方太尋求數字化轉型,并在服務商的幫助下創建了食神餐飲管理信息系統:通過訂單系統、生產管理系統和銷售系統將采購、生產和銷售有機地組織在一起,形成了以ERP系統為平臺、標準化生產為流程、個性化服務為特點的餐飲服務體系。為方太中央廚房管理奠定了良好的基礎:

服務商將方太食堂的重復食材編碼進行了集中統一管理:原9300條的BOM(物料清單)及8348條的物料數據,歸納精簡成2325與2087條,實現了方太各食堂物料數據的共享、共用,方便了中央廚房及各個食堂對物料情況的掌控。

食材采購數字化:通過分析各食堂的歷史菜品銷量、就餐人數、食材耗用量等,輸出各食堂的千元用量,智能輸出食材采購的需求,實現食材精準采購,降低庫存積壓;通過保質期預警,安全庫存預警等方式,實現食材數字化自動管理,降低損耗。

食堂訂貨納入ERP:通過ERP統一下單,物管服務部匯總集中采購,集中結算,實時處理采購訂單數據,解決了傳統手工模式的統計困難、數據失準的痛點。系統的應用讓采購流程從以往的收集訂單到做單、發單需花2天左右的時間,縮減至僅需0.5天時間,采購效率提升50%。

通過規范供應商引入流程:篩選固定出10個左右的供應商,進而建立了供應商的食材報價體系;由采購經理、財務經理等多方參與食材價格監管,為采購定價提供了依據,實現采購價格透明化管理。

食材安全監控:系統對食材從采購、入庫、質檢、存儲、加工進行全程監管,食材實現條形碼和批次管理,讓每一道菜可以溯源,保障食品安全。

同時優化食堂的管理流程:通過分析各食堂的食材投入和產出比,降低損耗,減少浪費,實現各個食堂的食材成本全面監控。系統對人均消費單價、人均成本進行量化:明確指標,讓公司的福利最大化補貼給員工。財務系統和業務系統在金蝶云平臺統一運行:實現了采購憑證、付款憑證自動生成,減輕財務人員的工作量,實現了核算會計向管理會計轉型。

結語

目前團餐企業正加快信息化集成系統的定制研發,系統性解決班組報貨、項目審核管控、供應商信息化分揀、APP驗貨確認與進銷存管理等,真正實現全流程信息化、無接觸、高效率線上操作,達成運營數據徹底線上化,從而把效率提升、人工成本降到最低。未來數字化工具革命一定會在團餐業展開,數字化、智能化將會成為趨勢。未來對于ERP系統的重構與升級,打通進銷存環節,從生產基地到物流配送到門店終端、顧客,最終是要通過數據去做成本管控,指導經營思路。