最近一段時間以來,“新基建”成為社會各界關注的焦點,而縱觀“新基建”發力的領域,幾乎都與智能制造領域有著直接的關聯。

原因不難理解,“新基建”的本質就是在數字經濟時代,通過技術創新構建數據從采集到傳輸再到分析決策的基礎設施,由此推動制造業數字化和智能化的轉型和升級,這是“新基建”中工業互聯網建設的重點,也是制造業高質量發展的核心。

但客觀的說,由于發展時間相對較短,國內的制造業在轉型升級過程中,仍存在著對智能制造認知不清晰、技術創新能力相對薄弱、跨行業、跨領域的生態體系構建能力不足、相關應用和工業APP開發隊伍建設滯后等種種問題,嚴重制約了智能制造的整體發展。

在此背景下,作為全球物聯網領導廠商,研華科技憑借在智能制造領域的多年實踐與沉淀,不僅率先將多種創新技術與行業用戶需求相結合,推出了工業物聯網云平臺,同時還積極打造全新的生態合作體系,以平臺+生態的“雙輪驅動”新模式,大大加速了智能制造在中國的落地步伐。

毫無疑問,在這背后是研華科技與時俱進、響應用戶需求的最新舉措,更是它始終洞察整個制造行業市場需求的變化,在技術、商業模式以及生態合作上保持高強度自我迭代和進化的重要印證。

智能制造的挑戰

正如一枚硬幣的兩面那樣,盡管中國制造向中國智造的轉型升級前景無限光明,但面對新技術的不斷涌現,以及新概念的接踵而至,大部分制造業企業在如何實現智能制造的選擇路徑中,不僅面臨著認知上的偏差,更遭遇了全新的挑戰,可以從兩個維度來做觀察:

一是,制造業升級來看,制造裝備和生產過程的數字化是基礎,也是起點,沒有制造裝備與系統的數據采集、互聯互通,就無法實現制造業的數字化、網絡化,更別提智能化。

這也恰恰是現階段制造業轉型中最大的“痛點”,主要的挑戰體現在:其一,大量制造業工廠中老舊設備眾多,且存在大量的“啞設施/啞設備/啞終端”;其二,工業領域的設備種類及品牌繁多、協議標準不一,不同年代、不同協議、不同接口之間的設備往往也難以兼容。

由此帶來的問題是,工業現場一方面很多設備數據無法獲取,首先要解決全面感知問題;另一方面出現很多碎片化的數據,如何完成數據的第一時間處理,并且通過可靠傳遞到云平臺上;同時,如果“云邊端”之間不能有效地打通,制造業的數字化轉型升級也就無從談起。

二是,從IT和OT的融合看,二者之間也缺乏相互的融合與貫通,這是因為過去在制造業領域往往把IT和OT視為業務的兩個截然不同的領域。其中IT專注于管理信息處理所需的所有技術,而OT則支持物理價值創造和制造過程所必需的設備,傳感器和軟件等。

那么,未來要繼續推動工業互聯網和智能制造的落地,就必須打通IT與OT之間的數據鏈路,將二者整合在一個統一的平臺之上,這樣才能真正幫助企業提升在生產管理、運營決策與制造執行等各方面的綜合效益,實現新的業務模式創新。

平臺和生態雙輪驅動

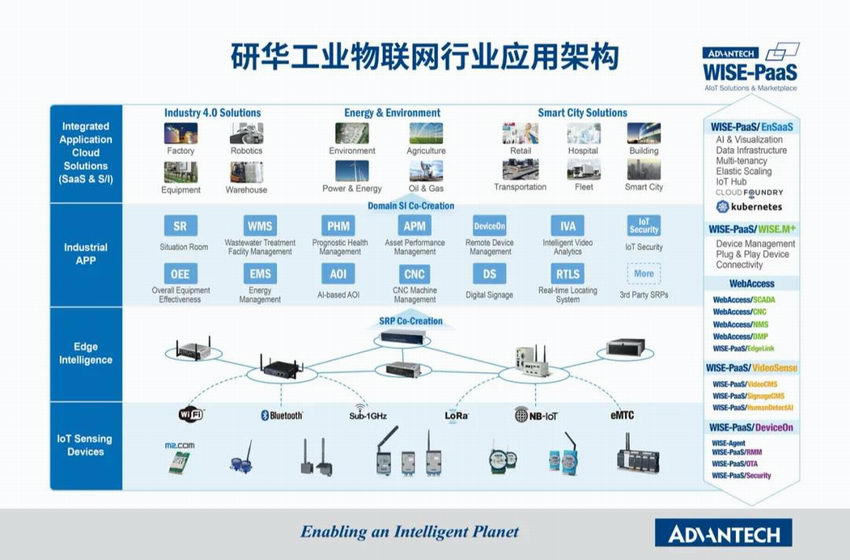

基于這樣的判斷,研華科技——這家擁有30多年物聯網和自動化產品解決方案經驗的提供商,通過不斷的探索與創新,從標準化、平臺化和生態化三個維度入手,推出了一系列豐富的軟、硬件解決方案,不僅為工業互聯網和智能制造的落地提供了十分“接地氣”的數采、通訊、邊緣控制和云平臺等產品,更為制造業客戶的轉型升級帶來了許多完整的整體解決方案。

首先,是標準化,指的是研華在標準或者協議方面盡量幫助用戶做到統一化、標準化、規范化,由此讓目前制造業中分散的數據能夠更好的聚集起來。一方面,研華憑借自己多年的經驗積累,整合行業內多種標準與協議,自身產品及平臺可實現多協議的兼容與轉換。如通訊網關ECU-1251,就可兼容解析300 多種通訊協議。

另一方面,研華更是攜手行業聯盟、產業上下游企業,積極推動統一行業標準,來加速標準化實現。如2017年,研華攜手英研、誠邁、Canonical、Lineo、瑞相、RTSoft、Timesys、中科創達和Witekio等成立嵌入式Linux與Android聯盟 ,共同推動開放、標準化的Linux和Android軟硬體架構。

另一方面,研華更是攜手行業聯盟、產業上下游企業,積極推動統一行業標準,來加速標準化實現。如2017年,研華攜手英研、誠邁、Canonical、Lineo、瑞相、RTSoft、Timesys、中科創達和Witekio等成立嵌入式Linux與Android聯盟 ,共同推動開放、標準化的Linux和Android軟硬體架構。

研華科技工業物聯網資深產業經理李子龍表示:“從底層技術端來說,研華盡可能的把這些碎片化的信息統一和規范起來,變成有效的數據,這樣基于這些數據就能夠展開下一步的工作,當然這個過程并不是一蹴而就的,研華科技希望通過一步一個腳印去實現標準化的目標。”

由此帶來的好處是,這些標準化和統一化的底層設備可以讓制造企業簡化安裝、簡化維護,同時也解決了制造企業在設備使用中獲取數據難、維護成本高的“痛點”,為企業通往工業互聯網或智能制造搭建了一座橋梁,形成了一個觸點,更好的推進了制造業的數字化、智能化發展。

其次,是平臺化,我們知道制造企業需要的并不是單點分離式的設備,而是連接制造業資產,打通連接層、平臺層、應用層,提供端到端的一站式解決方案,因此這中間的連接器就是位居核心位置的工業互聯網云平臺。

據了解,研華科技的工業互聯網云平臺自2014年發布以來,至今共經歷了四個版本迭代,最新的WISE-PaaS 4.0在底層技術架構上從原本的Cloud Foundry轉換為 Kubernetes;在微服務和數據中臺方面,沉淀了包括數據可視化、設備資產績效管理、AI 模型訓練與部署框架服務(AFS)等功能模塊,以“開箱即用”的方式加速助力工業App的開發與運營。

不僅如此,WISE-PaaS 4.0平臺內含與WISE-Marketplace 物聯云市場連動的機制,包括 Catalog Service、ListingService 等,用戶也可直接透過EnSaaS 管理界面快速搜尋、訂閱WISE-Marketplace中的App或底層資源服務。

可以這么理解,WISE-PaaS 4.0平臺是研華科技幫助企業完成工業互聯網乃至未來智能制造轉型升級的核心基礎,是從1到N,從單場景應用到多場景應用不斷延伸的重要支撐平臺。

最后,是生態化,如何更好地與合作伙伴一起將領先的技術、產品和服務賦能用戶,為不同行業、不同規模、不同業務需求的用戶“量身打造”出可以幫助他們轉型解決方案,同樣也一直是研華科技面對市場時思考的重點。

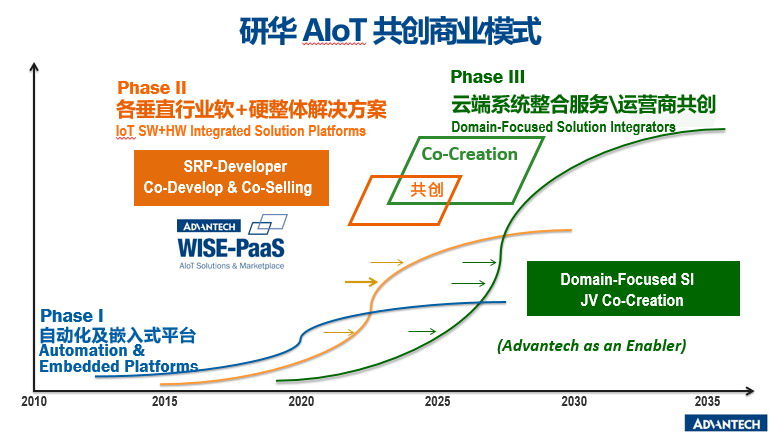

為此,研華科技提出了AIoT共創的商業模式,持續推進“共創”策略,與各垂直行業的優秀解決方案商及系統集成商進行合作,一起共創更多的工業APP,突破應用集成困境,加速物聯網落地。研華科技希望建立起以WISE-PaaS為核心的物聯網生態體系,進一步串聯起更多系統集成商與開發者,一起開發更多的工業APP。

截至目前,已有170多家伙伴加入WISE-PaaS VIP聯盟,近500家客戶在Marketplace上進行交易支付,預計2021年VIP 會員將超過1000家。

借助WISE-PaaS云平臺和“共創”新模式,一方面是研華科技和合作伙伴能夠為更多制造業用戶提供更具針對性、更有服務效率、也能縮短銷售周期的解決方案;另一方面,合作伙伴也可以通過研華科技提供的平臺化基礎設施與技術服務能力,進一步完成自身的能力聚焦,快速創新,并形成針對垂直細分行業,且具備自主知識產權的產品和解決方案,由此實現市場的拓展和商機的挖掘。

不難看出,研華科技在提供標準化底層基礎設施的基礎上,又以平臺和生態“雙輪驅動”的新模式,實現了智能制造的加速落地,這種既做了水平又做了垂直,既做了廣度又做了深度的創新,其立足點和目標始終是為了完成眾多中國制造企業的“普惠智造”。所以,未來更大的想象空間正等著研華科技去重新定義。

研華科技的底蘊與底氣

從智能制造的產業鏈看,各環節緊密耦合,業態繁多且個性化需求突出,上游硬件設備、中游工業互聯網云平臺、下游場景應用,每個層級都有大量不同廠商分布。那么,研華科技作為一家以物聯網解決方案見長公司,為何有能力,也有信心在眾多廠商中“脫穎而出”呢?

事實上,研華科技的優勢并不是“憑空而來”的,它不僅具備從行業中“摸爬滾打”中沉淀出來的豐富實踐經驗,同時相比其他對手,它還擁有更全面的技術能力,并可夠提供顧問式的服務。

第一,是研華科技長期專注于制造行業,并沉淀出了豐富的實踐和落地經驗。

研華科技長期以來就始終堅持“以行踐言”,它本身就擁有昆山和臺北兩個制造中心,而早在四年前,昆山制造中心就開始投入工業4.0轉型,目前昆山智能工廠已經實現了精細化運營,工廠員工降低2.2%,產能相較之前提高了3倍,為此還入圍了“2020中國制造標桿智能工廠(第一批)”的榜單。

同時,研華科技過去幾年也積累了大量的成功落地案例,在電子制造、金屬加工、鋼鐵、紡織、印刷、船舶等行業都有具體落地案例,如為萬泰機電打造了生產數字化系統,幫助其從老工廠走向數字化轉型;幫助賽爾尼柯整合了WISE-PaaS平臺服務實現云端組態,構建了船舶從數據采集、數據傳輸、云平臺組態建模、大數據分析決策以及數據可視化呈現的一體化遠程監控管理平臺,推動賽爾尼柯完成了數字化改造工作;此外,經由邊緣智能、IaaS、PaaS聯袂運作,研華為為某鋼鐵工廠提供了集狀態檢測、預防維護、訊號串流顯示、警報推播等功能于一體的設備診斷云端解決方案等。

第二,是研華科技擁有更全面的數字化技術能力,同時還能以“顧問式”的新服務模式,為制造企業邁向智能制造“保駕護航”。

如前文所述,研華科技憑借過去30多年在OT自動化領域累積的優勢,結合WISE-PaaS工業物聯網云平臺,已從硬件提供商全面轉型升級為軟硬件整體解決方案提供商。在此基礎上,研華科技特別組建IoT.SENSE團隊,透過“顧問式”的服務為制造業客戶提供“因地制宜”的解決方案。

如前文所述,研華科技憑借過去30多年在OT自動化領域累積的優勢,結合WISE-PaaS工業物聯網云平臺,已從硬件提供商全面轉型升級為軟硬件整體解決方案提供商。在此基礎上,研華科技特別組建IoT.SENSE團隊,透過“顧問式”的服務為制造業客戶提供“因地制宜”的解決方案。

研華科技智能制造行業開發經理顧振華告訴我,智能制造的落地畢竟是一項非常復雜的超級工程,需要全面的頂層設計、技術集成和立體化服務。基于這樣的考量,在項目開展之初,研華科技就會從自身和多年來實踐的經驗出發,結合用戶場景化的應用需求,同時還與共創合作伙伴一起做好協同,為企業制定可落地的、分布實施的整體規劃,這樣就能減少制造企業不必要的投資,更好的讓企業展開數字化的轉型。

“在整個項目管理中,我們特別重視標準化設備和工具的交付,同時也提供開放式的定制化界面,工作的核心始終是圍繞企業通過研華科技提供的工具軟件和服務能夠實現自主管理,自己能夠操盤得起來。”顧振華說。

第三,是研華科技還始終站在平臺化和生態化的角度,為制造企業以及合作伙伴提供全面的賦能。

可以看到,目前很多領先的制造企業也正積極布局智能制造領域,這讓他們形成了一定的先發優勢,但其短板也很明顯,就是形成的經驗不一定能夠“移植”到其他產業和行業。而目前眾多的科技公司和互聯網公司,通常也較為缺乏對制造行業的深入理解和洞察。

而研華科技的長處在于,它相比互聯網和科技公司具備更多的制造業經驗,同時相比制造業企業擁有更全面的技術能力,以及已打造出來的通用型極強的WISE-PaaS平臺。

對此,顧振華也表示:“研華提供的所有平臺和工具軟件,以及產品化經驗都是開放的,合作伙伴可以利用我們這些平臺和軟件快速實現開發,這就能夠促進工業軟件或者解決方案在整個行業中快速鋪開。”

從這個角度來看,研華科技在智能制造的產業鏈中,平臺是開放的、生態也是開放的,更關鍵的是它還始終抱著開放的心態來做這件事情,這無疑為研華科技成長為智能制造領域的重要玩家奠定了基礎。

全文總結,中國工業互聯網的落地,智能制造的轉型升級,任重而道遠,艱難而偉大。而在此過程中,研華科技不僅是早期的探索者,也是落地的實踐者,更是未來的推動者,相信隨著“新基建”的全面提速,以及工業互聯網平臺的大力建設,研華科技無疑可以扮演更加重要的角色,真正能夠為中國制造走向中國智造打開一扇通往未來的大門。