創(chuàng)作是一種觀察生活的方式,也是獲取思想的一種方式。在創(chuàng)作中,我們敏感地捕獲新的視角,新的思考,新的反饋。在前往自我的深處同時(shí),慢慢接近這個(gè)世界的深處。

你是否對(duì)生活進(jìn)行過細(xì)心地觀察,由此找到與另一世界相連的獨(dú)特接口?你是否能在一則視頻中發(fā)現(xiàn)創(chuàng)作新的可能?當(dāng)從影像創(chuàng)作者的角度出發(fā),創(chuàng)意又會(huì)是什么樣子?

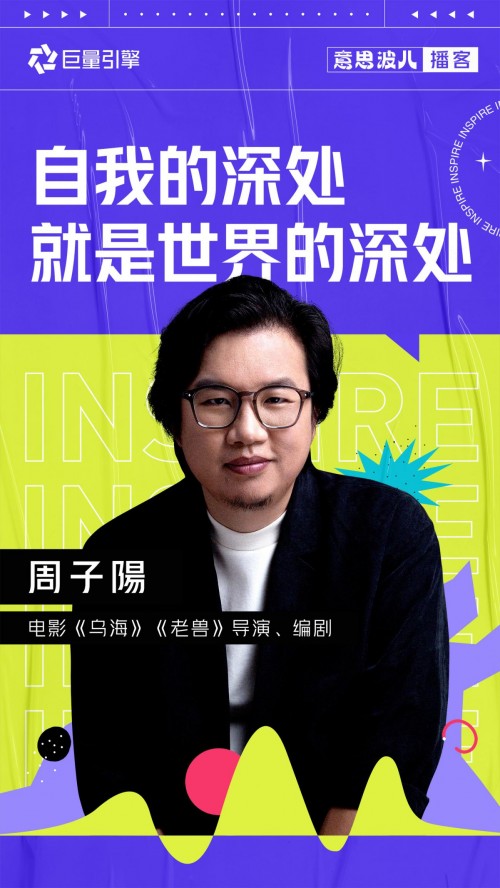

這一期,巨量引擎推出的創(chuàng)意播客節(jié)目《意思波兒》,依然由互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)意人毛冬主持,邀請(qǐng)了正在熱播的電影《烏海》導(dǎo)演周子陽、攝影師戴顯婧和互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)意人徐凱敏,從創(chuàng)作者的角度,一起探討創(chuàng)意的新可能。

創(chuàng)作者的“洞察”究竟是什么?

眾所周知,在廣告與創(chuàng)意行業(yè)中,洞察具有特定的含義,但從創(chuàng)作者的角度出發(fā),洞察又存在著不同的解讀。作為影像工作者的戴顯婧來說,她認(rèn)為洞察不一定需要有什么先變條件,而在于自我對(duì)周遭環(huán)境是否具有一定的敏感度,是否對(duì)事物具有好奇心和深入了解的驅(qū)動(dòng)力。

同時(shí),導(dǎo)演周子陽說道:“‘洞察’是廣告行業(yè)的詞匯,在我的創(chuàng)作朋友中,我們從來不聊這個(gè)詞,而談?wù)摳嗍悄闶欠褡銐蛎舾泻兔翡J,這種東西實(shí)際上就是你感知和捕捉真相的能力體現(xiàn)。”

因此,當(dāng)洞察從廣告行業(yè)進(jìn)入到創(chuàng)作者中,它所代表的含義其實(shí)各不相同,廣告行業(yè)的洞察更偏重在對(duì)受眾和消費(fèi)者的行為上,需要你能讀懂消費(fèi)者,最終為營銷而服務(wù)。而創(chuàng)作者眼中的洞察偏向?qū)ι钍挛锏拿舾泻兔翡J,需要你有觀察生活的感知力,受個(gè)體環(huán)境影響,敏感類型差異,這就要求創(chuàng)作者需融入到生活當(dāng)中,不能閉門造車。

作為一名創(chuàng)作者,是該揚(yáng)長避短還是補(bǔ)齊短板?

影像創(chuàng)作者戴顯婧說道:“對(duì)于創(chuàng)作而言,揚(yáng)長避短和補(bǔ)齊短板并不是一個(gè)選擇題,創(chuàng)作就像一個(gè)海綿,它是不斷在汲取新東西的過程,也是在不斷建立新興趣和打破的過程,而最終還是在于創(chuàng)作者本身目的所在。”對(duì)于所擅長的東西,不拒絕夯實(shí),對(duì)于不擅長的東西,也不拒絕嘗試,就創(chuàng)作本身來講,其實(shí)就是通過深入到自我的世界中,去找尋問題答案的過程。

創(chuàng)作內(nèi)容也更像是一個(gè)尋找答案,自我表達(dá)的過程。在導(dǎo)演周子陽眼中,他說:“人如果不創(chuàng)作很難有思想,人是社會(huì)的個(gè)體,探索人的內(nèi)心深處其實(shí)也是世界的深處。”創(chuàng)作是一個(gè)不斷把思想聚焦凝練的方式,同處在太陽底下的人,更重要的是在創(chuàng)作的時(shí)候,你是否能把產(chǎn)生的問題讓它找到最終的收口。所以,創(chuàng)作者需要不斷積極地思考,去接觸新鮮事物,但也需要不斷深入自我深處。

創(chuàng)作的表達(dá)上,如何不流于形式而有內(nèi)容?

對(duì)于影像創(chuàng)作者來說,偏重利用視覺呈現(xiàn)來講故事,同樣于廣告片而言也是如此。用鏡頭展現(xiàn)內(nèi)容,讓畫面更具有內(nèi)容性非常重要。但不同的是,有的人所拍出來的視頻畫面空洞,無內(nèi)容,但有的人卻能把為畫面賦予內(nèi)容的靈魂。就此,攝影師戴顯婧說道:“雖然作品都是主觀的,感受也是見仁見智的,但能否有內(nèi)容還是取決于創(chuàng)作者在拍攝中對(duì)人的觀察,是否是真實(shí)的,故事的挖掘是否足夠有深度。”畫面的內(nèi)容并不單純是結(jié)構(gòu)、圖畫色彩,還需要有人情味,最主要的是還原一種真實(shí)感。

而在導(dǎo)演周子陽的眼中,就如同他在拍攝《烏海》時(shí),電影的創(chuàng)作在他看來是非常豐富的,可能有時(shí)候在視覺上會(huì)呈現(xiàn)得稍弱,但也是分類別而言,商業(yè)大片或許更偏向視覺呈現(xiàn),但現(xiàn)實(shí)主義的影片會(huì)更注重現(xiàn)實(shí),表現(xiàn)人內(nèi)心的真實(shí)情感,在鏡頭語言上會(huì)與人物情感相匹配。

因此,在他們看來,技術(shù)一定是服務(wù)于表達(dá)的,任何形式的呈現(xiàn),最終都會(huì)指向表達(dá)內(nèi)容本身。

如何看待把創(chuàng)作內(nèi)容商業(yè)化?

創(chuàng)作與商業(yè)兩者向來都有著緊密的關(guān)系,而內(nèi)容變現(xiàn)也是很多創(chuàng)作者商業(yè)化的路徑。但有時(shí)候,創(chuàng)作逐漸商業(yè)化,會(huì)引起部分創(chuàng)作者的排斥,因?yàn)樵诤芏嗳搜壑校瑒?chuàng)作是很純粹的東西,而商業(yè)是帶有謀利性、目的性的,這兩者看上去似乎具有著天然的對(duì)沖關(guān)系。但在攝影師戴顯婧看來,她說:“我很尊重商業(yè),很多企業(yè)家和商業(yè)經(jīng)濟(jì)也在推動(dòng)社會(huì)發(fā)展。但就我的作品而言,它是一種紀(jì)錄片或者說非虛構(gòu)的內(nèi)容,并沒有直接的轉(zhuǎn)化方式。因此,做純粹的創(chuàng)作者就專注創(chuàng)作,如果一開始就奔著商業(yè)化的目的,收效肯定甚微,還不如在最初就用理性去思考出一條商業(yè)化創(chuàng)作的路徑。”

在創(chuàng)作時(shí),出發(fā)點(diǎn)不以商業(yè)化為優(yōu)先,使得創(chuàng)作干凈純粹,在《烏海》導(dǎo)演周子陽眼中也是一樣。在他看來,以電影為例,不同項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)的商業(yè)性回收體系方式是不一樣的,借助媒體渠道進(jìn)行電影宣發(fā),收到高曝光效果和超高點(diǎn)擊,也是另一種讓內(nèi)容被更多的人看到,與之產(chǎn)生共情的方式。

通常在廣告行業(yè)中,所有的內(nèi)容都會(huì)被賦予商業(yè)化的定義,使得創(chuàng)作變得不那么純粹,但在有限的范圍框架之中,盡力保持自我創(chuàng)作的完整和表達(dá),也是內(nèi)容創(chuàng)作者需要思考的重要部分。創(chuàng)作與商業(yè)并不是排斥關(guān)系,而在于你對(duì)創(chuàng)作內(nèi)容的定位,隨著內(nèi)容越來越多元化,營銷內(nèi)容從服務(wù)產(chǎn)品到服務(wù)品牌背后的精神也會(huì)逐漸成為趨勢(shì),相信有洞察的純粹創(chuàng)作會(huì)更多,而基于此的商業(yè)營銷也會(huì)越來越內(nèi)容化。