存量時代的城市更新,同質化競爭的加劇,健康問題的挑戰……一系列問題與現狀,商業應該如何應對?

仿佛一夜之間,開放式街區商業就因勢而生了。或許相對于盒子式購物中心,街區式商業更能體現一座城市的底色與“氣質”。尤其在疫情后,開放式街區商業越來越受到關注,成為了消費者的“新寵”。

1、消費觀的轉變

「開放式街區」憑什么「火」

隨著社交平臺的豐富和新生代消費群體逐漸成為消費主力,人們不再滿足于單一的購物體驗,對商業環境的要求也越來越高。

而街區商業的整體建筑處于對外開放狀態,其戶外空間多、通風性較好的消費場景不僅更能給消費者“安全感”,自由的空間形態還能滿足娛樂、文化、社交等多樣性需求。

街區商業以生態藝術、主題街區、沉浸式體驗或街巷里情懷等多元場景和體驗感,形成自身獨特的亮點和記憶點,在滿足年輕消費者對時尚、潮流、個性需求的同時,還提供隨時隨處拍照分享的精神愉悅感,形成二次傳播,從而擴大影響。

2、本質的回歸

「開放式街區」有跡可循

在回歸“逛街”本質的基礎上,商業街的歷史可以追溯到公元前。公元前184年,羅馬執政官伽圖就曾在巴西利卡內建造了歷史上最早的商業步行街。

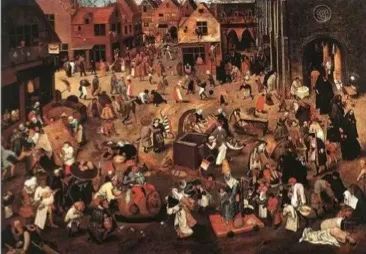

中世紀與文藝復興時期,由于貿易的擴展,城市街道成為市民生活的中心。

中國傳統的商業步行街起源于宋代,北宋張擇端的《清明上河圖》是當時生活場景的寫照,從那以后城市商業街區充斥著各種市民活動。

現代步行街系統最早出現在歐洲,1926年,德國的埃森市基于前工業緊湊的城市結構,人口居住密度高,在“林貝克”大街禁止機動車輛通過,1930年將其建為林蔭大道,使商業獲得成功,成為現代商業步行街的雛形。

20世紀60年代初,戰后經濟增長和機動車的普及造成了舊城中心衰落,商業步行街區成為應對郊區化,復興老城中心區的主要手段,上個世紀六十年代至七十年代,在美國誕生了200多條商業步行街,這種模式給商店帶來了新的繁榮,如波士頓的Market Place。

20世紀90年代至今,經濟全球化使城市成為全球經濟和本土經濟鏈接的結合點,同時隨著電商的迅速崛起,商業街區更加強化其主題性與體驗性以保持其傳統商業形態的生命力。

3、商業街區代表

用「客流量」出圈

深圳萬象中心

新穎的“街區+mall”的開放式建筑形態,深圳萬象中心在物質消費之外,探索“商業+藝術”的融合,既適應深圳的氣候,又符合都市人向往自然、生態的心理。

上海新天地

上海新天地是國內最早擁有社交功能的商業空間。它在傳承老上海城市脈絡——石庫門建筑的基礎上,融合了西方文化和生活方式,圍繞“社交回歸本真”的主旨,重視并鼓勵人們在此相遇、成長、交匯,收獲獨特的文化領悟和社交體驗。

成都太古里

成都太古里是一個融合文化遺產、創意時尚都市生活和可持續發展的商業綜合體。不僅是購物中心,在這個多元化的文化空間可以感受到歷史、人文、自然、宗教、時尚等多元文化碰撞。

曼谷Mega Food Walk美食商業街

Mega Food Walk設計的“森林”采用亞熱帶到熱帶氣候的植物為環境調色板,包括精致的蕨類植物和苔蘚,創造出一種獨特的商業景觀氛圍,將周圍的餐廳與自然綠色融為一體。極具森林質感的餐飲商業步行通道空間,通過互動景觀裝置,能讓游客在一個舒適的小氣候環境下擁有一個愉快的體驗。

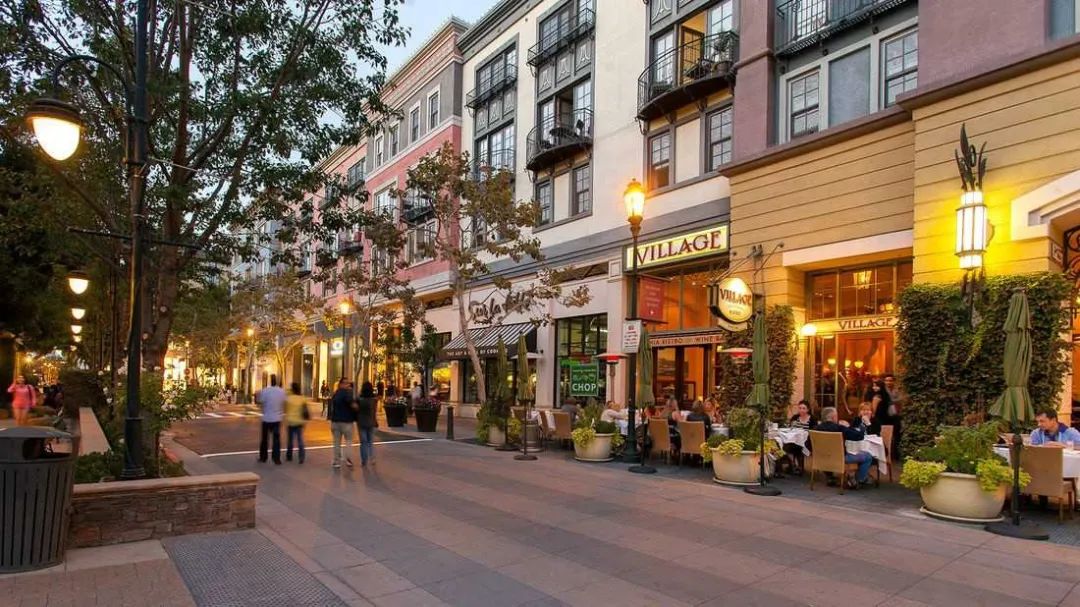

斯科茨代爾區商業街

4、多重維度

打通街區商業「邏輯」

街區式商業兼具購物與休閑雙重用途

在未來,開放式、體驗式的街區商業或許更受消費者的喜愛。首先,開放式街區商業用開放、院落式的建筑形態,改變了人們以往在“封閉”空間購物的習慣,賦予購物之外更多的休閑體驗。

街區式商業的體驗感更強

其次,開放式街區有商場室外化、中庭廣場化的明顯特征,整體建筑處于一個對外開放的狀態,營造出開放、自由的空間形態,戶外空間較多、通風性較好、舒適度更高、體驗感更好,能接納更高消費人流的空間需求,街區式商業的互動感更強。

再次,開放式街區回歸逛街的本質,用開放式生態、時尚主題街區、沉浸式體驗和街巷里情懷等滿足年輕人對時尚、潮流、個性的需求;通過情景化的沉浸式體驗,形成街區獨立的亮點和記憶點,提供隨處拍照分享的精神愉悅感。

街區式商業更貼近生活

街區商業的業態及品牌更能貼近生活,滿足社區居民的生活需求,因此消費頻次也較高;另外,營業時間上也非常靈活,可24小時營業,大大增加營業時間。所以我們看到許多大品牌商家逐漸從購物中心轉戰街區商業,像星巴克、肯德基等品牌在拓店計劃上,開始逐漸向大社區的街區商業轉變。

到底具有何種品質的商業街區,才能在今天激烈而殘酷的競爭中取勝?

這問題看似復雜,實也簡單,洞察目標客戶的消費心理和需求、認清未來趨勢。雖然歲月變遷,世紀更替,但人們的商業消費需求的本質和對消費空間、消費體驗的完美追求始終不變。回歸“逛街”初心,開放式街區商業將憑借其它商業形態無法替代的天然優勢,成為新的市場突破點。